76%受访者跑步为锻炼 48%受访者最怕雾霾天

本版专题撰文 ( 除署名外 ) 李元浩 郎 成 袁 浩 制 图 吴 凡 漫 画 李法明

日前,《工人日报》微信就有关跑步热展开了调查。在846份有效问卷中,38%的受访者坚持跑步的习惯在半年以内,位居第一,3年以上的占比27%,排在第二,而半年至1年(15%)、1~2年(13%)、2~3年(7%)分列其次,大致呈“U”字形分布。由此也可以看出,跑步热方兴未艾。在受访者中,近四成的人刚刚投入到跑步热潮中,3年以上的资深跑友也占到近三成,他们或许是目前跑步热潮中的中坚力量。

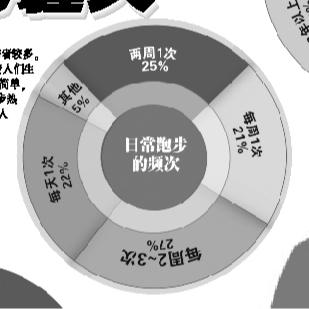

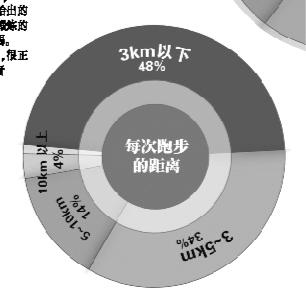

跑友在跑步中的距离大多集中在3公里以下(48%),3~5公里占比34%,而5~10公里占比14%,10公里以上的比例只有4%。至于跑步频次,每周2~3次的比例最高,占27%,每天1次的受访者有22%,每天2次及以上的人最少,占比5%。根据经常参加体育锻炼的标准来衡量(即每周参加体育锻炼频度在3次及以上,每次体育锻炼持续时间30分钟及以上),通过跑步达到中等及以上锻炼强度的人仍然较少。

关于参加跑步最主要的原因,76%的受访者表示,是出于锻炼身体的目的,所占比例最高。15%的受访者表示,跑步是为了释放压力,单纯地出于喜欢跑步,或只会跑步不会其他项目,或为了社交、出于时尚而跑步的人均只占3%。由此可见,人们参加跑步的初衷较为一致,网友“好名字”一语中的:“走路、跑步是最简单、最便宜、效果最好的锻炼方式。”当然,社交、时尚方面的考虑,同样是一个不可忽视的因素。

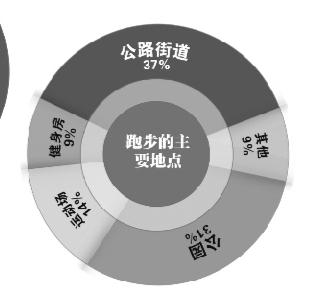

去年,国家体育总局发布的第6次全国体育场地普查数据公报显示,截至2013年底,我国人均体育场地面积是1.46平方米,加之体育场馆向社会开放力度不够,场地不足仍然是困扰民众参与体育锻炼的主要原因。本次调查,也在一定程度上印证了这一点。37%的受访者在公路或街道跑,位居第1;31%的受访者在公园跑,位居第2;只有14%的人在运动场跑。

户外跑步对场地要求低、能更好地亲近自然,但也更容易受到空气质量的影响。调查显示,48%的受访者在跑步中最大的顾虑是吸入雾霾,影响健康。网友“李献伟”就说:“身边很多朋友都跑步,只是想跑的时候有雾霾,呛得从嗓子到肺都很难受,唉!”

除了担忧空气质量,运动损伤(21%)、跑步枯燥乏味(12%)、夜跑中的安全问题(11%)、小腿变粗或身材变形(8%)也是部分跑友的顾虑。其中,夜跑反映了当前人们健身时间较少,而担心运动损伤和身材变形,则与2014年全民健身活动状况调查公报给出的说法不谋而合,即城乡居民参与体育锻炼的积极性有所增强,但科学健身意识薄弱。

对于跑步热,57%的受访者认为,很正常,民众健身意识高涨。19%的受访者表示,只要高兴,无所谓。整体而言,对跑步热持肯定态度的受访者较多。

从本次调查可以看出,随着人们生活水平的提高,加之跑步相对简单,对体育场地要求不高,因而跑步热也随之兴起。但与此同时,由于人们科学健身的意识有待加强,加之受雾霾等外界因素影响,社会和有关部门还需要对跑步热进行进一步的引导,让广大跑友跑得更健康更快乐更科学。

历经千年风吹雨打,奥林匹亚阿尔菲斯河岸的岩壁上,仍依稀可见古希腊人留下的一段格言:如果你想聪明,跑步吧!如果你想强壮,跑步吧!如果你想健康,跑步吧!

从远古至今,从古希腊到中国,无论是明星,还是草根,都参与到了跑步中来。与此同时,各种跑步比赛也一夜疯长,“北马”更是一票难求。

人们在跑步中挑战极限,收获快乐。然而,在万众追捧中,跑步这项运动也有些脱缰。马拉松比赛上,选手猝死时有发生。为了发朋友圈,炫耀自己的跑步里程数,有人不惜将计步器绑在狗身上……

跑者

“ 我是一个装备控 ”

自嘲是“互联网加班狗”的刘龙自从工作以来就是个不折不扣的宅男。不过,去年底,公司发给每位员工一个智能运动手环,这彻底改变了刘龙从那以后的生活状态。

专业跑步鞋、不同季节的紧身衣裤、能够计算心率的智能手表、运动眼镜、帽子、头巾,再加上运动手环。刘龙告诉《工人日报》记者,他全身装备的价值,从一开始两三千元的入门级别,如今已逐步更新升级到近万元,“我就是个装备控,平时也没别的爱好,把钱花在这上面,也算是正当用途”。

炫酷的装备,加上手机跑步软件的社交功能,刘龙渐渐开始主动去跟朋友们打成一片,跑了起来。每次出门跑步,全副武装,来张自拍发个朋友圈,点赞的人们也为他提供了动力。刘龙说,自己连蹭跑、线上马拉松都尝试过,虽然跑步没取得什么成绩,但是效果还是有的:体重如今已经减至不到70公斤。

“我喜欢‘围观’的感觉,如果你让我扔掉手机跑一场不为人知的马拉松,那我肯定坚持不下来。”在刘龙看来,他的减肥成功全都因为他是个“装备控”。

近乎疯狂的“自虐”

2013年开始有规律地跑步锻炼的老潘,跑龄并不长,最初的动机很单纯:“想减肥!”从跑2公里就喘,到能跑4公里,脚步越来越轻快,距离也越来越长。

越跑越自信,也越跑越痴迷,老潘完成了一个惊人的壮举——今年5月9日,他用30小时环太湖跑了185公里,进行了一次近乎疯狂的“自虐”。

一个人揣着一群人的梦想,老潘把185公里自嘲为,“这只是一个神经病的自虐”。在跑到93公里时,他发了朋友圈说感觉不行了。“跑友想让我放弃,看我不听,就让我老婆打电话给我,一个接一个地打,我烦得很,最后索性把她拉黑了。”最后冲过终点,他呲牙咧嘴趴在地上、队友们替他揉搓放松的样子,取代了想象中振臂怒吼庆祝胜利的画面。

如今,2015年即将过去,老潘的跑步软件记录了今年累积跑量5000公里,月跑量400多公里,累积跑步时间370多小时,平均每天有1个多小时用于跑步。

老潘说:“42.195公里,或是185公里,身体不同的反应会传递给大脑的信息,让你产生很多奇思妙想。”对老潘而言,跑步就像体验另一种人生。

“冷眼”看“热跑”

陈妺是当下跑步热潮中极为特殊的一位。作为北京体育广播的“当家花旦”,陈妺告诉《工人日报》记者,从2007年开始报道马拉松等田径项目,到2014年亲自换上跑鞋,自己的跑龄同样不算长,但却对跑步有着更为理智和深刻的体会。

“采访了7年北马(北京马拉松),我觉得已经穷尽了马拉松所有可以报道的角度,从跑者到陪跑员,从赛前准备到赛后感受,从起点风景到终点故事……”陈妺说,当她萌生了想要到赛道上采访的想法时,恰好有节目听众向她建议,“你怎么不自己去跑一个?”

于是,2014年,陈妺把自己练习跑步、准备马拉松的过程,做成了广播节目《陈小mo的健身周记》。在专家的建议下,她每周跑两三次,每次跑上一个多小时。

陈妺坦言,在完成她的首个半程马拉松之后,自己被自己感动得痛哭流涕。“以前采访,见到冲过终点哭的人也会被打动,但却不了解他们为什么会哭。可当我有了这样的体验之后才感到,克服身心上的磨难、在最艰难的时候没有放弃,这才是马拉松以及跑步带给人们最大的收获。”

相关阅读: 跑步

|