斯诺克7年间轰出48次147分 两原因致钻石褪色

[摘要]1999年、2000年也颇为“奇葩”地分别出现了10杆和7杆147,但当时亨得利、奥沙利文、希金斯如日中天,一干二线高手也是间或灵感乍现,成为那两年“井喷”的主要原因。

曾记否,2007-08赛季世锦赛正赛,奥沙利文在对阵马克·威廉姆斯的比赛中豪取当赛季个人第三次单杆147,兴奋异常的“火箭”振臂高呼,原本以为14万7千镑奖金已经足以搞定一辆梦寐以求的宾利“大陆GT”。然而短短一天之后,阿里·卡特就在对阵艾伯顿的比赛中复制了单杆满分壮举,生生地从“火箭”手中抢走一半奖金。

当时,一项排名赛中出现两杆及以上单杆147,绝对是难得一见的新鲜场面,但是2012年PTC第12站中仅一天之内就出现了两杆,书写这一历史的是马修·史蒂文斯和丁俊晖(小丁在两天之后又在另一项PTC中打出个人第四杆147)。同年的英锦赛,安迪·希克斯、利索夫斯基和希金斯联手创造了迄今为止一届排名赛(含资格赛)贡献三杆147的唯一纪录。

奥沙利文应该感到满足,因为自2009年底巴里·赫恩上台之后大幅度修改了世界斯诺克排名赛的赛事结构和奖金分布,以上这些同样打出单杆满分的选手最多也只收获了1万镑,史蒂文斯和丁俊晖更是可怜巴巴地分享了区区606英镑而已。塞尔比打出史上第100杆147时,收获55000镑,那也是满分奖金累积长达半年的结果。

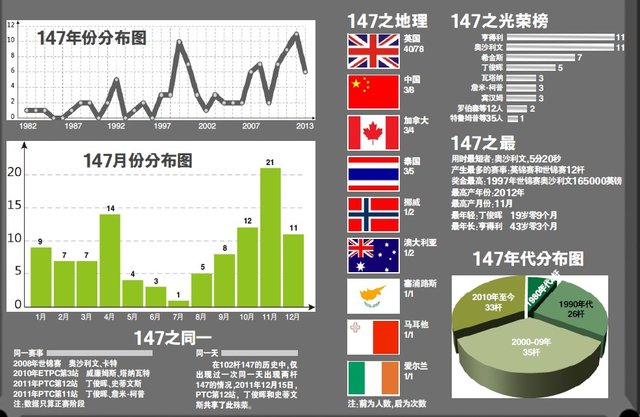

世界斯诺克协会从1982年1月11日开始职业赛中的单杆147统计,时至今日已经出现了102杆,查阅这些满分壮举的发生时间,不难发现2007年成为划分两个时代的分水岭——此前的25年出现了54杆,而此后的短短7年就出现了48杆,可谓进入一段爆发期,除了2009年只有两杆之外,基本每一年都涌现出6-8杆,2012年甚至出现了惊人的11杆,比1982年至1991年的总和还要多。当然,1999年、2000年也颇为“奇葩”地分别出现了10杆和7杆147,但当时亨得利(微博)、奥沙利文、希金斯如日中天,一干二线高手也是间或灵感乍现,成为那两年“井喷”的主要原因。

147的出现频率越来越高,究其原因,源于赛事频繁带来的直接“量变”及球员整体水平不断提升的间接“质变”。2009年12月3日,赫恩正式接管国际台联,并在次年大刀阔斧地展开其对斯诺克职业赛事“外科手术”式的改革,传统排名赛之外,较低级别的小型排名赛雨后春笋般涌现出来,从PTC(球员锦标赛)到EPTC(欧洲球员锦标赛)再到APTC(亚洲球员锦标赛),越来越频密的赛事客观上增加了单杆147出现的几率,2010-11赛季以来,这些赛事中共出现17次满分杆,而同期传统排名赛中仅出现14次。

另外由于训练比赛条件的不断优化,除去天赋的因素之外,很多名不见经传的球员与顶尖高手的差距也在不断缩小,“群魔乱舞”的时代,谁也无法形成统治级优势,这也就是为什么2007年之后的单杆147殿堂中出现了安德鲁·希金森、詹米·伯内特、汤姆·福德、马库斯·坎贝尔、库特·马福林等陌生名字的原因。最近的两杆,分别由泰国选手德差瓦和英格兰(微博)小将格雷·威尔森贡献。换言之,单杆147殿堂的年轻化和国际化趋势已然非常明显。

站在竞技角度,在某一场比赛中打出单杆147,对于球员在技术、意识、战略、布局,甚至运气等方面的主客观要求并没有减弱,它依然还是评价某位球员是否堪称顶尖高手的标准之一。但是时过境迁,这一原本被比喻为“斯诺克运动皇冠上的钻石”,在新闻媒体效应和奖金回报方面,早已不能与当年同日而语了。

|